Do Tempo da Outra Senhora

A Escrita como Instrumento de Libertação do Homem

sábado, 28 de fevereiro de 2026

O Milagre das Rosas

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026

A Boniqueira Joana

LER AINDA

À Boniqueira Joana,cuja magia das mãos me encantou à primeira.

quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026

Lembrança da Olaria

LER AINDA

domingo, 22 de fevereiro de 2026

Fotografias inéditas de Mário Lagartinho, Mestre Oleiro de Estremoz

A memória mais antiga que guardo de Mestre Mário Lagartinho (1935-2016) é a da sua participação no Cortejo Etnográfico de 1963 em Estremoz, integrado nas Festas da Exaltação da Santa Cruz desse ano. Tratou-se de um evento histórico de grande impacto, o qual celebrou as profissões tradicionais do Alentejo, com especial destaque para a Olaria e os Bonecos de Estremoz. Num dos carros alegóricos à olaria e que desfilavam pela Avenida 9 de Abril, Mário Lagartinho, então com 28 anos (eu tinha 17) ia modelando peças oláricas.

Só após a minha saída da Universidade viria a ter uma relação mais

próxima com Mário Lagartinho, o que aconteceu nos anos 70 do séc. XX. O Mestre

viria então a conceder-me o privilégio da sua amizade, o que me permitiu

organizar em 1999, uma jornada de divulgação da Olaria de Estremoz na Escola

Secundária da Rainha Santa Isabel. Fi-lo na condição de coordenador do Centro

de Recursos da Escola. O evento designado por “Encontro com a Olaria

Alentejana” e realizado no átrio consistiu basicamente numa exposição de peças

oláricas de Estremoz pertencentes à minha colecção pessoal e ainda, o que foi o

mais importante, um workshop orientado por Mário Lagartinho. O público

alvo foi a comunidade escolar e muito em especial, os alunos da área das Artes.

São dessa época as fotografias inéditas de Mário Lagartinho aqui

divulgadas e das quais naturalmente estou ausente, já que estava por detrás da

objectiva.

De salientar que o magnífico painel de azulejos patente no átrio da

Escola é da autoria da artista plástica Estrela Faria (1910-1976).

sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026

Cristo na coluna

Cristo na coluna. José Moreira (1926-1991). Colecção Hernâni Matos.

https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2023-04/santuarios-flagelacao-condenacao-jesus.html . [Consultado em 18 de Fevereiro de 2024].

WIKIPÉDIA. Flagelação de Jesus. [Em linha]. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Flagelação_de_Jesus . [Consultado em 18 de Fevereiro de 2024].

WIKIWAND. Flagelação de Jesus. [Em linha]. Disponível em: https://www.wikiwand.com/pt/Flagelação_de_Jesus . [Consultado em 18 de Fevereiro de 2024].

Publicado inicialmente em 18 de Fevereiro de 2024

[i]

A flagelação era uma forma de suplício infringido pelos romanos, visando

castigar crimes, obter confissões ou preparar execuções capitais. Para esse

efeito, recorriam ao “flagelo”, chicote constituído por tiras de cabedal ou

corda com pedaços de ferro nas pontas, com o qual açoitavam as vítimas.

[ii] No contexto do simbolismo e arte cristãos, a coluna é um dos “instrumentos maiores” da Paixão de Cristo. Outros são: a cruz, a coroa de espinhos, o chicote, a esponja, a lança, os pregos e o véu de Verónica. Para além destes, existem ainda outros que são considerados “instrumentos menores”. Uns e outro são vistos como armas que Jesus utilizou para derrotar Satã e são tratados como símbolos heráldicos.

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026

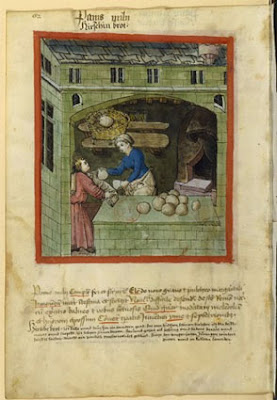

Forno: da iluminura aos provérbios

|

c. 1370-1400 - Tacuinum sanitatis (ÖNB Codex Vindobonensis, series nova 2644).

|

Remontam aos primórdios dos tempos, os provérbios sobre a cozedura do pão, igualmente registada nas iluminuras medievais:

- "A quem coze e amassa não furtes a massa."

- "Coze-se o pão, enquanto o forno está quente."

- "Descansai mulheres que caiu o forno."

- "Fazer a broa maior que a boca do forno."

- "Forno chorado, pão queimado."

- "Forno de padeira, com qualquer molho de lenha se aquece."

- "Forno feito, vintém no corucho."

- "Muitos padeiros não fazem bom pão."

- "Nam sejais forneira, se tendes a cabeça de manteiga."

- "Nem sempre o forno faz rosquilhas."

- "No fogo se ganha, no fogo se perde."

- "No forno e no moinho vai quem quer cochicho."

- "No forno se ganha a paz, no forno se perde."

- "No forno se ganha o pão, no forno se perde."

- "No Inverno forneira, no Verão taberneira."

- "O velho e o forno, pela boca se aguentam."

- "Para forno quente, três molhos de ramasca ou um torgo somente."

- "Para forno quente, uma torga somente."

- "Pela boca se aquenta o forno."

- "Quem mói no seu moinho e coze no seu forno, come o seu pão todo."

- "Se toda a gente fosse padeiro, ninguém comprava pão."

- "Uns aquecem o forno, outros amassam o pão."

|

c.1300 - Hispano-Moresque Haggadah (British Library Or. 2737, fol. 87v).

|

|

c. 1370-1400 - Tacuinum sanitatis (ÖNB Codex Vindobonensis, series nova 2644).

|

|

c. 1390-1400 - Tacuinum Sanitatis (BNF NAL 1673, fol. 56).

|

|

1400 - Tacuinum Sanitatis (BNF Latina 9333).

|

|

1400 - Romance de Alexandre (Bodleian 264, fol. 83).

|

|

1432 - Decameron (BNF Arsenal 5070, fol. 223v).

|

|

c.1440-1450 - “Outubro” num Livro de Horas (PML M.358, fol. 10r).

|

c. 1465-1475 - Konzil von Konstanz (ÖNB 3044, fol. 48v).

|

1470-1475 - “Dezembro” num Livro de Horas (KB

|

|

1475-1500 - “Dezembro” num Livro de Horas (KB

|

|

1490-1500 - “Dezembro” num Livro de Horas (KB

|

|

1500 - Tacuinum Sanitatis (BNF Latin 9333, fol. 61).

|

1500 - Tacuinum Sanitatis (BNF Latin 9333, fol. 62).

|

quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026

In Vino Veritas

Hernâni Matos

https://dotempodaoutrasenhora.blogspot.com/2012/06/memorias-do-tempo-da-outra-senhora.html